はーい。こんにちわー。

元気堂です。

最近では、冬場だけでなく通年でウイルス感染してしまう事があります。

例えば、コロナウイルス・マイコプラズマ・インフルエンザウイルスが良く耳にするでしょう。

まずは、特に多い感染経路を知る必要があるかと思います。

これを知る事で、侵入を予防する事に繋がりますね。

ウイルスの主な感染経路とは!?

■ 上気道感染

主なウイルスは、鼻や口から侵入し、その奥にある上気道(鼻腔・副鼻腔・咽頭・喉頭)の粘膜で増殖していきます。

その際に、免疫である白血球・好中球などと戦うために炎症が起きるために、ノドの痛み・鼻水・鼻づまり・咳痰などの風邪症状が引き起こされます。

ウイルス感染症の中でも、すこし毛色が違うのが、インフルエンザウイルス!!

症状としては、40℃近くの高熱・関節痛・筋肉痛・強い倦怠感なども生じてきます。

そのため、体力の低下には十分に注意する必要があります。

抵抗力の弱い子ども・高齢者などは、肺炎・インフルエンザ脳症などにもなる恐れもあります。

■ 飛沫感染

コロナウイルスの流行で、良く耳にしたのが飛沫感染。

感染者の咳・くしゃみ・会話などで、口から病原体が飛ぶことで相手へ侵入していきます。

飛沫は、1~2mも飛び散るので、マスクの着用などしてなるべく周りの方への配慮が大事となります。

■ 接触感染

接触感染は、感染者からの直接的な接触感染・感染者により汚染されたドア・手すりによる間接的な接触感染があります。

しかし、接触するだけでは感染はしません。

病原体が付着した手で口・鼻・目を触ることで、はじめて体内へ侵入します。

そのため、手洗い・消毒で予防してきましょう。

ウイルス感染症で、気になるのが隔離期間!!

風邪によっては、出勤停止などしなければいけないことでしょう。

でも、いつまで隔離していればいいの!?

職場や学校に伝えないといけないのに・・・。

■ コロナウイルス

現在は、5類感染症となり隔離期間は以下の通りとなります。

発症後5日間は、他の人に感染させるリスクが高い!!

そのため、発症日0日目として5日間は外出を控えましょう。

しかし、5日目になっても風邪症状が続いていた場合は、話が変わっていきます。

例えば、解熱後・痰や喉の痛みなどの風邪症状が軽快してから、まる1日くらいが経過するまでは、外出を控えることが推奨されています。

これを基に、会社や学校へ行く目安にすると良いでしょう。

■ インフルエンザウイルス

インフルエンザ陽性になった場合の隔離期間は、発症後5日間は自宅待機!!

ただそれだけではなく、解熱後2日(幼児は3日)は経過しなければなりません。

例えば、発症後解熱が1~3日のうちに解熱を確認した時には、5日間の自宅待機を経て、6日目の登校・出勤可能です。

しかし、解熱が4日目の場合には、7日目に・・・。

解熱が5日目の場合は、8日目に出勤・登校可能ですね。幼児の場合には+1日が必要となっていきます。

■ マイコプラズマ

マイコプラズマは、長引く咳症状が特徴であり、基本的に通学・登園は控えましょう。

子どもの熱・激しい咳の症状がおさまる事が大切ですが、軽い咳だけで元気なようであれば基本的に登園などは可能となっています。だいたい1週間程度が目安ですね。

風邪にかからないためには!?

基本的に、栄養バランス・睡眠の質・適度な運動といった規則正しい生活が重要です。

しかし、そんな生活をしていても罹る時はかかるので、無理のない範囲で取り入れましょう。

また、常備薬をもっておくと良いでしょう。

漢方薬では、やはり葛根湯!!

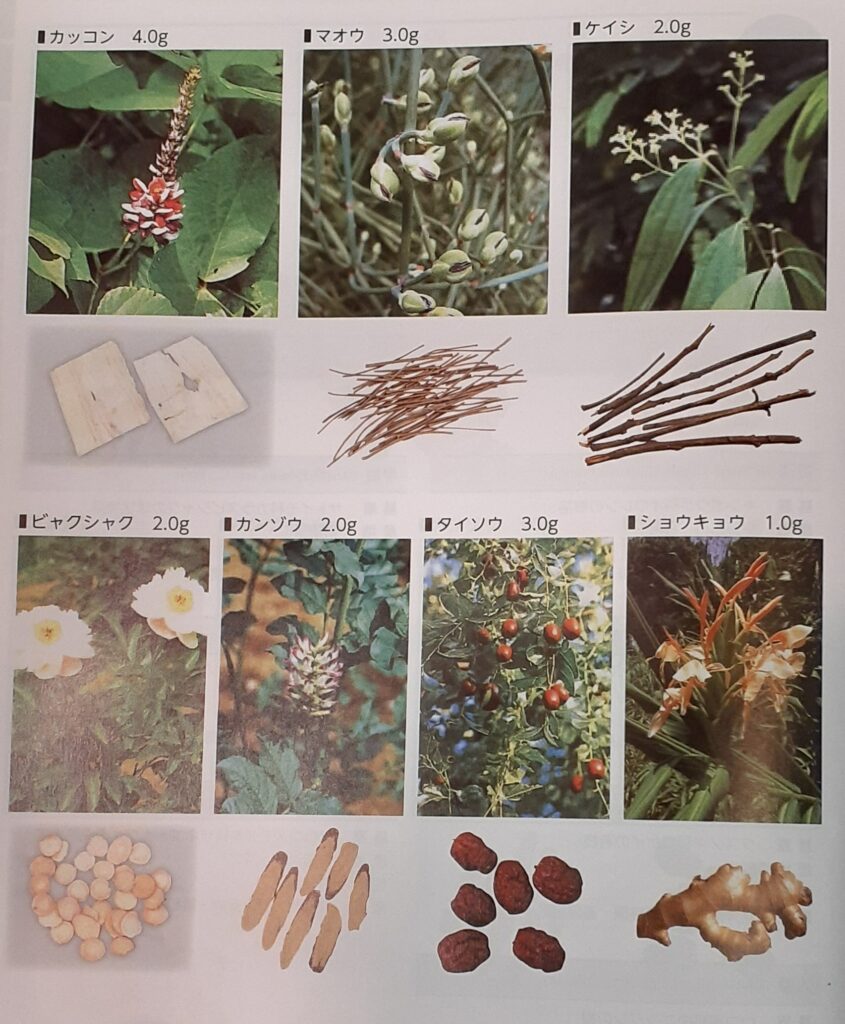

まずは、葛根湯の中身に注目したいと思います。

葛根9グラム・桂枝6グラム・麻黄6グラム・白芍6グラム・炙甘草5グラム・生姜6グラム・大棗5グラム

んんん!?

なにこれ?こんなの入ってても、何が何だか分からないよー。

漢方の生薬の勉強をしてない人は、そう思うのが当たり前です。それでは、細かく説明をしましょう。

麻黄と桂枝は、汗をかくのを促し、熱を下げるように働きかけます。また、麻黄は気管支の筋肉のけいれんを抑え咳を軽くしてくれます。

これにより、蓄熱した熱を外に追い出します。

葛根は、強い解熱作用を持ち、軽く汗をかくように働くだけでなく、滋潤作用により筋肉を潤し首や背中の筋肉をほぐす作用もあります。

つまり、風邪だけでなく首肩の凝りにも効果があります。

身体が冷えて、凝り性の方にはオススメですね。

白芍と大棗は、滋養強壮作用により身体の働きを助け、炙甘草とともに筋肉のけいれんを抑えます。

生姜は、軽度に汗をかかせ、消化吸収を助ける作用を持ちます。

また、麻黄・桂枝・生姜の過度の発汗作用しないように、白芍・大棗・炙甘草が抑えてくれています。

まとめると、発汗を促す事で解熱作用が働き、滋養強壮しながら筋肉のけいれん(呼吸器・首・背中)を緩めてくれる薬となっています。

正しい葛根湯の使い方。

良く、風邪の引き始めには、葛根湯と良く耳にします。まさに、その通りです。

風邪の初期で、汗が出なく熱が高い場合。

この場合には、葛根湯がぴったりかと思います。

また、冷え症で肩こりを持つ人が風邪でなくても服用しても良いのです。

他にも、乳汁が出ない場合にも、発汗作用と一緒で、出しやすくする作用があると言われます。

私は、普段の漢方薬のおすすめとして葛根湯は、常備してもいいかと思います。

むしろ、風邪薬よりも冷えや低血圧があり、首肩こりある人には、良く使用しています。

また、朝に疲労感や起きれない人には、補注益気湯と併せて服用するとより効果的な印象を持っています。

まとめ

通年を通して、ウイルス感染症が増えています。

ウイルスの種類によっても、いつ出勤・登校などができるかも変わっていきます。

今回は、良く耳にするウイルス感染症の隔離期間についてを紹介しました。

また、葛根湯という常備薬をもっておきましょう。

風邪薬としても十分に優秀ですが、冷え症・低血圧・首肩こりなどが慢性化している場合は試してみると良いでしょう。

以上、参考になれば幸いです。